新卒で働き始める際、気になるのが手取りの金額。初任給から税金や保険料が引かれ、実際に受け取る金額はどれくらいになるのでしょうか?この記事では、新卒の手取り平均額を学歴、地域、年代別に徹底解説。さらに、手取りを増やすための具体的な方法や、給与明細の見方まで、新社会人が知っておくべき情報をまとめました。

新卒の手取り平均額:学歴・年代・地域別に徹底比較

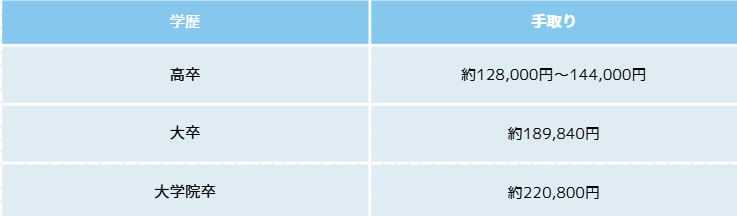

学歴別の手取り平均:高卒、大卒、大学院卒の違い

新卒の手取り額は、最終学歴によって大きく異なります。高卒、大卒、大学院卒では、それぞれの手取り平均額にどの程度の差があるのか、具体的な金額を比較してみましょう。

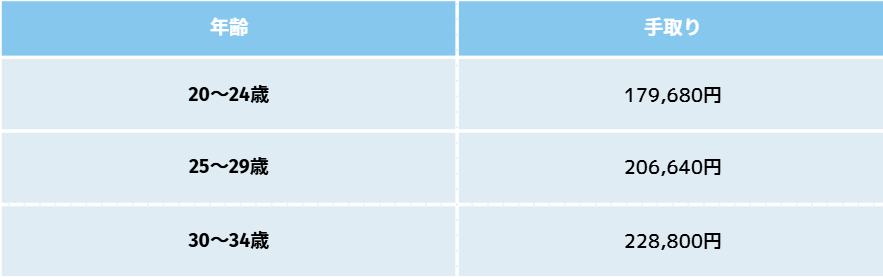

年代別の手取り平均:20歳~30歳のリアル

新卒として働き始めてから数年後、手取り額はどのように変化していくのでしょうか?20~24歳、25~29歳、30~34歳の年代別に、手取りの平均額を比較し、キャリアアップによる収入の変化を見ていきましょう。

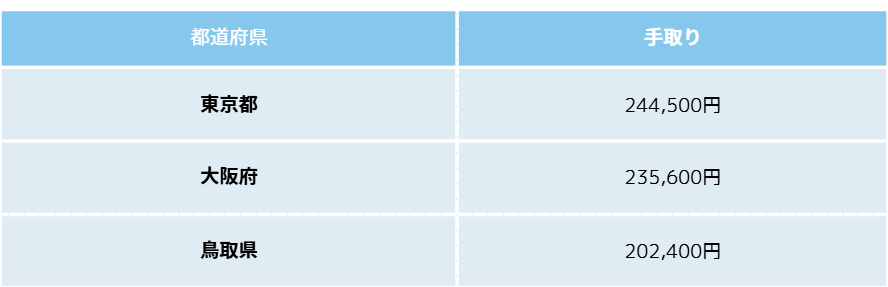

地域別の手取り平均:都市部と地方の差

勤務地によっても手取り額は変動します。東京、大阪などの都市部と、地方では、手取りの平均額にどのような差があるのか見ていきましょう。ここでは、「令和5年賃金構造基本統計調査」から、大卒者の平均初任給を都道府県別に紹介します。東京、大阪などの都心部は比較的年収が高く、全国都道府県の中で一番手取りが低い鳥取県と比べると約4万円ほど変わります。

手取りを減らす要因:税金と社会保険料の内訳

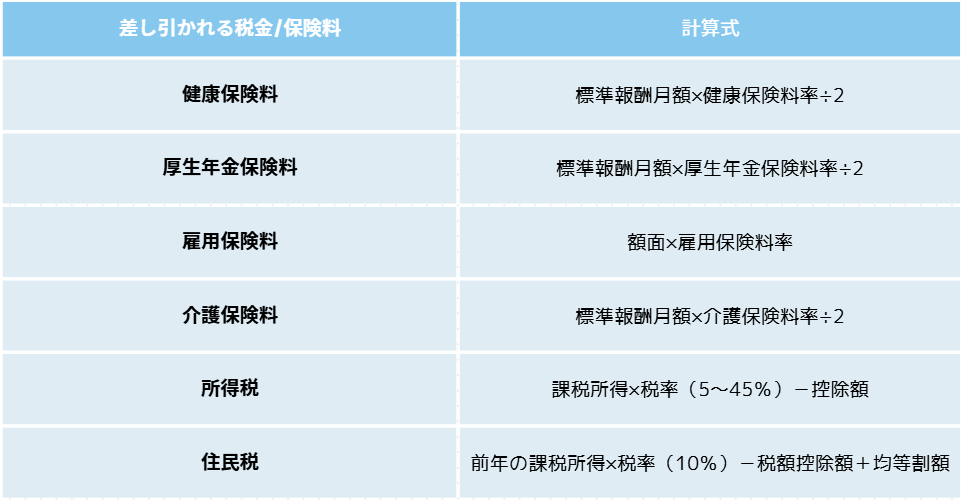

所得税:手取り額に影響する税金の基本

所得税は、所得に応じて課税される税金です。新卒の場合、所得税はどのように計算され、手取り額にどの程度影響するのでしょうか?

社会保険料:健康保険、厚生年金、雇用保険

社会保険料は、健康保険、厚生年金、雇用保険など、様々な種類があります。これらの保険料は、手取り額から差し引かれますが、将来の生活を支える重要な役割を果たしています。

住民税:2年目から引かれる税金/保険料

住民税は、前年の所得に応じて課税される税金です。新卒の場合、2年目から住民税が引かれるようになります。そのほかにも保険料やその他税金が差し引かれ、一般的に、手取りは額面の75~85%として計算できます。ただし、高額所得者は累進税率なので、手取り額はもっと少なくなります。手取り額の目安として、以下の計算式をあてはめて割り出しましょう。

新卒の手取りを増やすための5つの方法

昇進・昇給:スキルアップで給与アップを目指す

最も基本的な手取りを増やす方法は、昇進・昇給です。スキルアップに励み、会社に貢献することで、給与アップを目指しましょう。

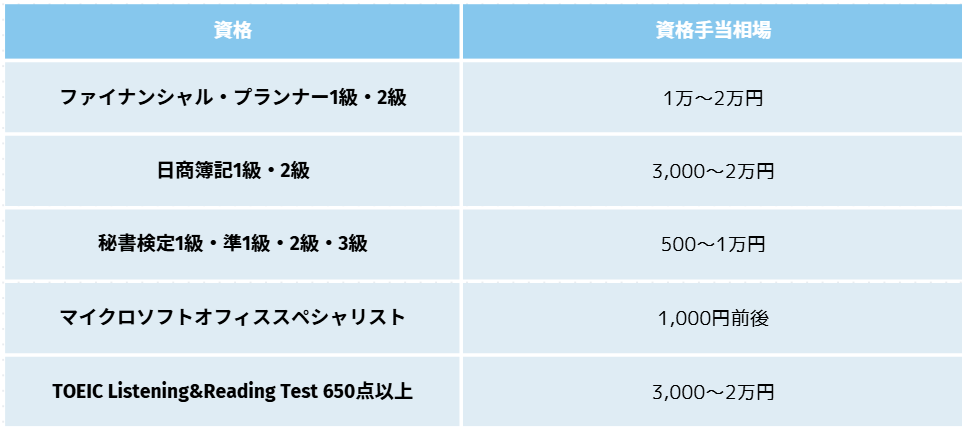

資格取得:手当が支給される資格を取得する

会社によっては、特定の資格を取得することで、手当が支給される場合があります。手当が支給される資格を取得し、手取りを増やしましょう。

転職:給与水準の高い会社への転職を視野に入れる

より高い給与を求めて、転職を視野に入れるのも一つの方法です。転職エージェントを活用し、自分に合った会社を探しましょう。

所得控除:制度を活用して節税する

iDeCoやふるさと納税など、所得控除を活用することで、節税することができます。制度を理解し、賢く節税しましょう。

副業:収入源を増やす

本業以外に副業を行うことで、収入源を増やすことができます。ただし、会社の就業規則で副業が禁止されている場合もあるので、事前に確認が必要です。

給与明細の見方:控除額の内訳を理解する

給与明細の項目:総支給額、控除額、手取り額

給与明細には、総支給額、控除額、手取り額などが記載されています。それぞれの項目の意味を理解し、給与明細を正しく読み解きましょう。

控除額の内訳:税金、社会保険料、その他

控除額の内訳には、税金、社会保険料、その他(労働組合費など)があります。それぞれの内訳を確認し、何が引かれているのかを把握しましょう。

不明な点があれば人事担当者に確認する

給与明細に不明な点があれば、人事担当者に確認するようにしましょう。疑問点を解消することで、安心して働くことができます。

まとめ:手取りを理解し、賢く増やそう

新卒の手取り額は、学歴、地域、年代によって異なります。手取りを増やすためには、スキルアップ、資格取得、転職などの方法があります。給与明細を理解し、手取りを賢く増やしましょう。