しかし仕事内容によっては資格を必要とする場合や、資格があることで選考に有利に働く場合もあります。ここで介護職における主要資格について確認しておきましょう。

転職活動を始める前に

なぜ転職したい? 転職の目的を明確にしよう

転職活動を始める前に、まずは転職の目的を明確にしましょう。目的が定まっていないまま見切り発車してしまうと、これまでと同じ理由で早期退職を繰り返す原因になってしまいます。

精神的にも肉体的にも負担がかかる転職活動。転職の目的が明確になっていることで自己分析がスムーズに進むほか、目指すゴールからブレないなど効率的に転職活動を進められます。

転職の目的を明確にする手順はこちら

リンクリンクリンクリンクリンクリンクリンクリンクリンクリンクリンクリンクリンクリンク

転職時期を決めよう

転職の目的が明確になったら、転職時期を決めましょう。転職活動に必要な期間は一般的に3〜6ヶ月と言われていますが、売り手市場が続く医療福祉業界では平均1〜2ヶ月程度となっています。「◯月までに転職したい」といった希望がある場合は逆算して転職活動の時期を決めましょう。

転職市場全体で見ると、4月から新年度が始まる企業が多いことから、年度始まりの4月に向けてと、年度の下半期が始まる10月に向けて企業の採用ニーズが高まります。しかし医療福祉業界の場合は、年間を通して採用活動をしている事業所が多くあるため、焦らず転職活動の時期を考えましょう。

転職時期についてはこちら

リンクリンクリンクリンクリンクリンクリンクリンクリンクリンクリンクリンクリンクリンク

転職活動は現職を辞めてから? 働きながら?

転職活動には「現職を辞めてから進めるパターン」と「現職で働きながら進めるパターン」があります。どちらが良いか一概には言えず、悩む方が多いポイントです。それぞれのメリット・デメリットを確認し、自分に合った進め方を選びましょう。

現職を辞めてから転職活動を進める場合

時間に余裕があることが大きなメリットです。情報収集や書類作成、面接対策といった準備にしっかりと時間をかけることができます。選考スケジュールも調整しやすく、同時に複数の事業所へ応募した場合でも選考をスムーズに進めやすいでしょう。

一方でデメリットとなるのが収入です。失業手当を受け取ったとしても、働いていた頃に比べると収入が減ってしまいます。また失業手当は給付日数が限られているため、思うように内定が得られず転職活動期間が長引くと、焦って転職先を決めてしまい、ミスマッチが生じて早期退職につながる可能性があります。

現職で働きながら転職活動を進める場合

今まで通りの収入があることがメリットです。自分や家族へ経済的な負担をかけずに転職活動を進められます。また、ブランク(失業期間)なく転職できることもメリットの一つ。ブランクの理由や期間の長さによっては、事業所にとって不安要素となる場合があります。

デメリットは転職活動にかける時間が限られていること。内定をもらったあとには現職との退職交渉が必要になるため、とくに今すぐ働ける人材を欲している急募の求人では不利になることもあります。

現職で働きながら転職活動を進める際に気をつけたいポイントはこちら

リンクリンクリンクリンクリンクリンクリンクリンクリンクリンクリンクリンクリンクリンク

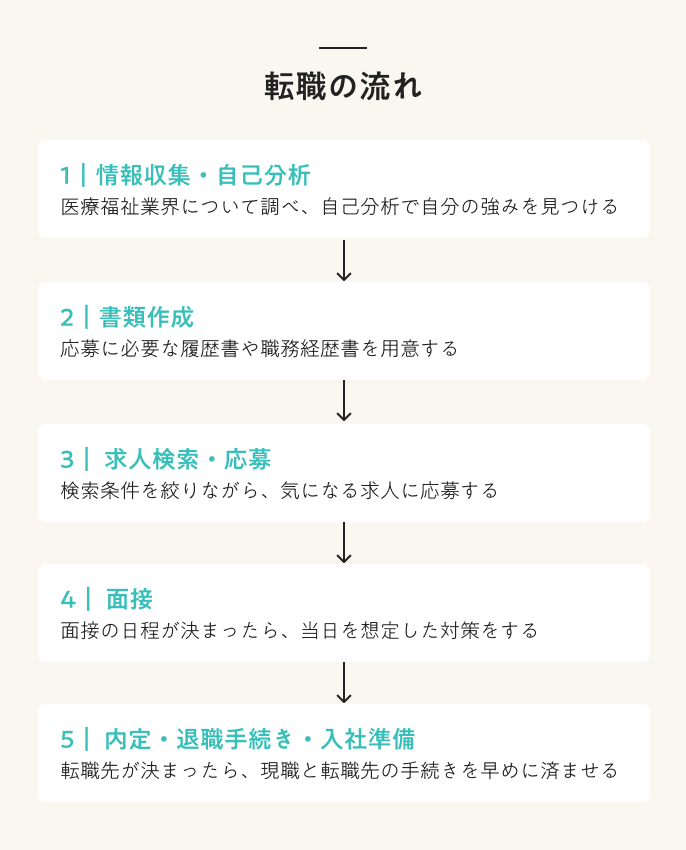

転職活動全体の流れを把握しよう

転職活動をする期間、転職活動の進め方が決まったら、転職活動の流れを把握しましょう。全体の流れを大きく5つに分けると次の通りです。

現職を辞めてから転職活動をする場合は、初めに現職の退職手続きを済ませたのち、流れに沿って進めます。次の記事を参考にしながら、退職手続き、失業手当の申請を忘れずにおこないましょう。

転職の流れを5段階で解説

1|情報収集・自己分析

情報収集

情報収集では、医療福祉業界の動向や、転職を希望する職種の業務領域について調べます。とくに未経験の領域へ挑戦する人や異業種からの転職を検討している人は、働くために必要な資格はないか、未経験でも担当できる業務内容かを確認しておきましょう。

自己分析

自己分析では、書類や面接でアピールする自分の強みを見つけます。今までのキャリアを振り返り、どんな業務をやってきたか、そこでどんな成果を残したか、具体的に洗い出しましょう。自分の強みと弱みを明らかにすることで、今後の目標や課題を見つけることができます。

2|書類作成

自己分析で自分のアピールポイントを整理したら、履歴書・職務経歴書を作成します。

履歴書について

履歴書にはさまざまな種類がありますが、応募先からの指定がない場合はどれを使用しても問題ありません。学歴・職歴欄が広く設けられているものや、学歴・職歴欄が狭い代わりに趣味・特技といった欄が設けられているものなどがあります。自分に合った形式を選びましょう。

また応募先からの指定がない場合、手書き・パソコンどちらで作成するか悩む人も多いのではないでしょうか。例えばパソコンが得意な人や職歴が長い人、字に自信がない人はパソコンでの作成がおすすめです。反対にパソコンが苦手な人、字に自信がある人は手書きで作成すると良いでしょう。手書き・パソコンそれぞれの良さがあるため、こちらも自分に合った手法を選びましょう。

3|求人検索・応募

応募書類が完成したら、実際に求人を検索してみましょう。絶対に譲れない条件を洗い出しながら検索条件を決めていきます。

■検索条件の決め方、求人検索の際に知っておきたい基礎知識についてまとめました。

求人を検索したら、内容を確認して気になる求人に応募します。このとき、自分の強みを活かせるか、転職の目的とずれていないかを確認しながら応募しましょう。

応募前に志望動機を見直そう

志望動機には転職して叶えたいこと(転職の目的)や活かせるスキルを記載しますが、応募先に合わせて「その事業所でなければいけない理由」と紐付けましょう。

「その事業所で叶えたいこと」「その事業所でとくに活かせるスキル」を書くことで、「なぜその事業所でなくてはならないのか」を伝えることができます。

4|面接

面接日程が決まったら:面接対策をする

応募先の面接日程が決まったら、面接で聞かれそうな質問を想定して対策しておくと安心です。とくに転職理由や志望動機は高い確率で聞かれるため、書類に記載した内容に沿って自分の言葉で説明できるようにしましょう。

ほかにも、職歴欄から早期退職の理由や転職回数が多い理由などもよく聞かれます。嘘をつかず正直に答えることが大切ですが、前の職場の不満や愚痴ばかりを語るのは印象が良くありません。「自分なりの考えあっての転職だったこと」「一回一回の転職にしっかりとした目的があったこと」など前向きな伝え方ができると良いでしょう。

面接当日:職場見学をする

面接前後で職場見学が可能な場合は、職場の設備や雰囲気を見ておきましょう。職場見学をすることで、応募先とのミスマッチの防止にもつながります。

5|内定承諾・退職手続き・入社準備

内定に関する連絡・管理は徹底しよう

応募先から内定をもらったら、必要に応じて「内定承諾、内定保留、内定辞退」の連絡をします。

「内定承諾」をするのは入職を決めた1事業所のみであり、内定承諾後は進行中の選考を含めすべての求職活動を中止します。そのため1つの事業所から内定をもらったものの、より志望度の高い事業所がまだ選考中の場合は「内定保留」をし、最終的に入職を決めなかったほうの事業所には「内定辞退」をします。

内定承諾、内定保留、内定辞退いずれも最終決定までの期限を設け、必ず期限内に連絡しましょう。